ラジオ

2017.05.01 岡田定晴

| あの日に帰れたら(作曲:Amacha) |

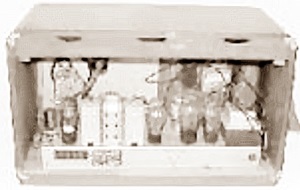

昭和29年か30年ころでしょうか、私が物心ついたときには、ラジオがありました。

電源スイッチ兼ボリューム調整ツマミと、バリコン(バリアブルコンデンサー)の羽を回転させて同調をとるツマミが前面にあり、

立派な木製の箱でできていました。箱の中には、スピーカが取り付けられ、前の方向に音が出るように取り付けられていて、

木製の箱の前面には金色の布が貼られていました。

昭和29年か30年ころでしょうか、私が物心ついたときには、ラジオがありました。

電源スイッチ兼ボリューム調整ツマミと、バリコン(バリアブルコンデンサー)の羽を回転させて同調をとるツマミが前面にあり、

立派な木製の箱でできていました。箱の中には、スピーカが取り付けられ、前の方向に音が出るように取り付けられていて、

木製の箱の前面には金色の布が貼られていました。

昼寝から目が覚めると、ラジオからコマーシャルが流れてきました。テレビ放送は始まっていましたが、自宅にも近所の家にも未だテレビはなく、 ラジオを聴くことが楽しみでした。ラジオから人の声が聞こえると、この箱の中に人が居るのではないかと不思議に思ったことがあります。

どのような放送が流れていたか、今でもはっきり覚えているのは、サンビシ醤油の歌、丸栄デパートや松坂屋のコマーシャル、ペギー葉山の「南国土佐をあとにして」、 島倉千代子の「東京だよおっかさん」などの歌謡曲、CBC(中部日本放送)の「朝の童謡(子供が番組に応募して童謡を歌いそれが放送される)」 などの番組です。

真空管式のラジオでしたが、故障もせずによく動いていました。でも、たまに音が出なくなると、父はラジオの箱を叩いていました。

不思議ですが、それで治るのでした。VR(可変抵抗器)や半田付け、真空管の電極のプラグなどで接触不良がおきていたのでしょう。

近所の家にもラジオがありましたが、自分の家のものと違い、マジックアイが付いていました。

VC(バリアブルコンデンサー)のつまみを回して同調がとれると、緑色に光る部分の面積が急に大きくなり、選局が完了したことを視覚的に確認することができました。

真空管式のラジオでしたが、故障もせずによく動いていました。でも、たまに音が出なくなると、父はラジオの箱を叩いていました。

不思議ですが、それで治るのでした。VR(可変抵抗器)や半田付け、真空管の電極のプラグなどで接触不良がおきていたのでしょう。

近所の家にもラジオがありましたが、自分の家のものと違い、マジックアイが付いていました。

VC(バリアブルコンデンサー)のつまみを回して同調がとれると、緑色に光る部分の面積が急に大きくなり、選局が完了したことを視覚的に確認することができました。

広告

小学校3年生のころ、電器屋さんでトランジスターラジオのパンフレットをよく目にするようになり、欲しくてたまらなくなりました。

これまでは、電源コードが付いて立派な木の箱に入っているラジオが、小さくなって乾電池で動作して手で持って歩けるものになっていることに感激したのでしょう。

念願がかなって、ナショナル(現パナソニック)のトランジスターラジオで、革製のケースが付いていて、肩からショルダーバックのように掛けられるものを買ってもらいました。

小学校4年生の春、犬山公園に花見に行くときに大喜びで肩から掛けて持って行きました。

小学校3年生のころ、電器屋さんでトランジスターラジオのパンフレットをよく目にするようになり、欲しくてたまらなくなりました。

これまでは、電源コードが付いて立派な木の箱に入っているラジオが、小さくなって乾電池で動作して手で持って歩けるものになっていることに感激したのでしょう。

念願がかなって、ナショナル(現パナソニック)のトランジスターラジオで、革製のケースが付いていて、肩からショルダーバックのように掛けられるものを買ってもらいました。

小学校4年生の春、犬山公園に花見に行くときに大喜びで肩から掛けて持って行きました。

小学校高学年から中学にかけて、コイルとバリコンとゲルマニウム整流器とクリスタルイヤホンだけでラジオを作って遊んでいました。 真空管もトランジスタも使わずにラジオが聴けることに感動しました。中学1年(昭和40年)のとき並3ラジオ、中学2年で5球スーパー、アマチュア無線の短波受信機(トリオ9R-59D)、 短波送信機(トリオTXー88D)などを自作しました。線で繋がっていないのに音が聞こえる、自分の声を遠くに伝えることができることに興味を持ちました。

ここまでは、中波ラジオのAM(振幅変調)でした。その後、ノイズが無く高音質な超短波の周波数変調(FM変調) による放送が、昭和44年に始まっていたようですが、私は受験期にあたっていたため縁がありませんでした。 ラジカセ(ラジオとカセットテープレコーダーが一体となった装置)の時代を経て、 テレビの1~3チャンネルの音声も聞ける小型ラジオやカード型ラジオも登場しました。 昭和の終わりから、平成の一桁のころまでだったでしょうか。

2000年のBSデジタル放送の開始と同時に、BSデジタルラジオも始まりましたが、初期の頃は珍しくて聴きましたが、 その後いつの間にか聴かなくなってしまいました。 外国電波の混信がなく安定して聴けることや、災害時の情報源となっているのがインターネットラジオです。 2010年ころからでしょうか。今は、誰もがラジオ受信機を持っている時代ではありません。 誰もがスマホやタブレットを持ち歩く時代です。このような時代に、インターネットラジオはとても役に立つものです。 インターネット接続環境があれば特殊な装置は必要なく聴けるものですが、 昔のラジオの形をしたものや、USBプラグ対応のインターネットラジオ受信機もあり、 世界中のラジオ局やテレビ局の音声放送を聴くことができる時代になりました。 短波受信機で、フェージングや電波ノイズを受けながら、聴きにくい外国の電波を受けて喜んだ昔が懐かしくなります。

気がついてみれば、昔も今も同じ音声プログラムなのに、その送受信の仕組みは60年前の人が想像することすらできなかったものが

登場してきました。もちろん、60年前の仕組みは今も健在です。

自動車やバイクや雷のノイズや電離層の影響を受ける振幅変調方式で自宅で真空管ラジオで聴いていた時代から、

全世界的な巨大なコンピュータネットワーク上で圧縮されたデジタル音声データがストリーミング配信され、それを掌に載るスマホで

インターネットにつながる場所なら世界中どこに居ても聴くことが出来る時代になりました。

ラジオに限らず、昔はアナログ技術の集合した装置として成り立っていたものが、今はあらゆる装置がインターネットの仕組みで統一されていく時代になったように思われます。

だから「昔の技術」は、今の時代ほとんど役に立つことはなくなってしまいました。

インターネットのことが分からなければ、「今の情報通信技術」については、何もわからないに等しい時代になったように感じます。

この数千年の人類の歴史を見ても、これほど短期間に大きな変化のあった時代はそう多くは無いでしょう。

まさに、情報通信革命の時代に生きてきたと実感する出来事です。

気がついてみれば、昔も今も同じ音声プログラムなのに、その送受信の仕組みは60年前の人が想像することすらできなかったものが

登場してきました。もちろん、60年前の仕組みは今も健在です。

自動車やバイクや雷のノイズや電離層の影響を受ける振幅変調方式で自宅で真空管ラジオで聴いていた時代から、

全世界的な巨大なコンピュータネットワーク上で圧縮されたデジタル音声データがストリーミング配信され、それを掌に載るスマホで

インターネットにつながる場所なら世界中どこに居ても聴くことが出来る時代になりました。

ラジオに限らず、昔はアナログ技術の集合した装置として成り立っていたものが、今はあらゆる装置がインターネットの仕組みで統一されていく時代になったように思われます。

だから「昔の技術」は、今の時代ほとんど役に立つことはなくなってしまいました。

インターネットのことが分からなければ、「今の情報通信技術」については、何もわからないに等しい時代になったように感じます。

この数千年の人類の歴史を見ても、これほど短期間に大きな変化のあった時代はそう多くは無いでしょう。

まさに、情報通信革命の時代に生きてきたと実感する出来事です。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ