メキシコで見る日本のテレビその2

~外はメキシコ・家の中は日本~

2018.03.23 岡田定晴

| セピア色の渚(作曲:Amacha) |

このブログは、メキシコから発信しています。

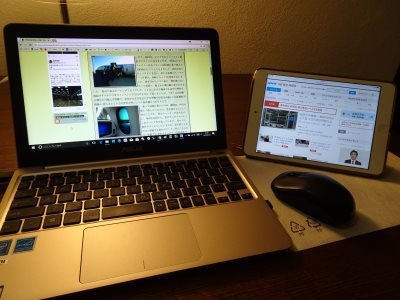

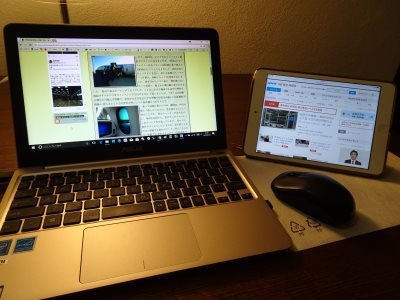

ICT(情報通信技術)が発展したおかげで、日本から遠く離れた海外に居ても、家の中では日本にいるのと

変わりません。日本から持ってきたノートパソコンをWiFiに接続すれば、目に入るものは日本と同じです。

ノートパソコンから見たインターネットの世界は、日本から見ても、メキシコから見ても変わりません。

メールも、Skypeも、ウェブサーバーへの接続も、インターネットニュースも・・・。

日本から持ってきたiPadminiも同じです。ホーム画面上のアイコンをクリックすれば、日本と同じようにアプリが

起動したりHPを見ることができます。

ICT(情報通信技術)が発展したおかげで、日本から遠く離れた海外に居ても、家の中では日本にいるのと

変わりません。日本から持ってきたノートパソコンをWiFiに接続すれば、目に入るものは日本と同じです。

ノートパソコンから見たインターネットの世界は、日本から見ても、メキシコから見ても変わりません。

メールも、Skypeも、ウェブサーバーへの接続も、インターネットニュースも・・・。

日本から持ってきたiPadminiも同じです。ホーム画面上のアイコンをクリックすれば、日本と同じようにアプリが

起動したりHPを見ることができます。

ただし、海外への配信に制限をかけているサービスがあります。AbemaTVのアプリを起動すると、 ”Sorry... このサービスはお住まいの地域からはご利用になれません。”というメッセージが 表示されます。民放公式テレビポータル『TVer(ティーバー)』は、殆どの番組は、 再生しようとすると、 "This video is restricted from playing in your current geographic region" というメッセージが表示されて、見ることができません。

広告

朝起きて、娘の運転する車に乗って、孫たちをアメリカンスクールに送りました。 学校の入り口にはガードマンが立って見張っています。スクールの子供たちや、 子供たちを送ってきた親たちは、ICカードをセキュリティーゲートにかざして入ります。 私と妻は、受付にパスポートを預け、Visitorカードを受け取り、それを管理者に見せてゲートを通ります。 学校の中に入ると、授業が始まる50分も前なのに、多くの子供たちが楽しそうに校庭で遊び、 そこに先生や送迎の親たちの姿がありました。同じ敷地内に、幼稚園から高校まである大きな学校です。 その風景は、まるでアメリカの映画を見ているようでした。 始業の合図の音が流れると、子供たちはそれぞれ楽しそうに教室に向かっていきました。

その帰りに、閑静な住宅街にあるカフェに立ち寄り、朝食を食べました。屋外のテーブルに席を取り、

Panduichというサンドイッチと、Capucinoを注文しました。テーブルには、Capucinoが先に届きました。

その帰りに、閑静な住宅街にあるカフェに立ち寄り、朝食を食べました。屋外のテーブルに席を取り、

Panduichというサンドイッチと、Capucinoを注文しました。テーブルには、Capucinoが先に届きました。

Panduichは、木の実が入った小麦色のパンに、サラミやレタスやチーズにサラダドレッシングを加えた具を

挟んだもので、厚みがあり食べ応えがありました。

簡単な朝食を終えると、閑静な住宅街を散歩しながら、車を止めた公園に向かいました。

道路幅が広く交通量も少ないので、路上駐車をしている車を多く見かけます。

途中、スーパーマーケットに立ち寄り、5Lのペットボトル入りの水を6本買って帰りました。

水道水を直接飲むことはできず、飲み水の確保は重要な仕事です。

値段は高くはありませんが、重いので持ち運びが大変です。

Panduichは、木の実が入った小麦色のパンに、サラミやレタスやチーズにサラダドレッシングを加えた具を

挟んだもので、厚みがあり食べ応えがありました。

簡単な朝食を終えると、閑静な住宅街を散歩しながら、車を止めた公園に向かいました。

道路幅が広く交通量も少ないので、路上駐車をしている車を多く見かけます。

途中、スーパーマーケットに立ち寄り、5Lのペットボトル入りの水を6本買って帰りました。

水道水を直接飲むことはできず、飲み水の確保は重要な仕事です。

値段は高くはありませんが、重いので持ち運びが大変です。

自宅の集合住宅にはセキュリティゲートがあります。以前は非接触のICカードをセンサーにかざしていたのですが、 今年3月に仕組みが変わり、RFIDと思われるセンサーを持っている車が近づくと、自動的にゲートが 開くようになったそうです。ICカードを取り出して、センサーにかざす必要がなくなっただけで、 随分便利になったものだと感じました。

外国にいることを十分に感じて、一歩家の中に入ると、そこは日本でした。

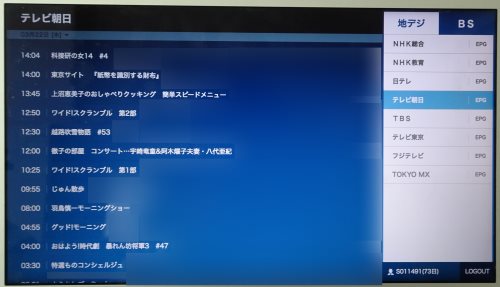

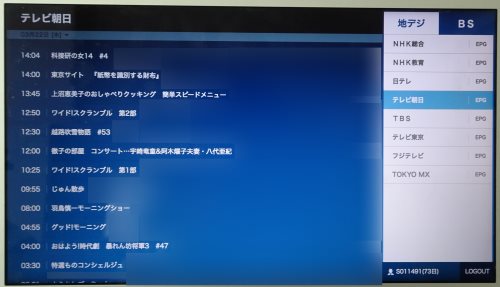

日本のテレビを見ようということになり、ノートパソコンを立ち上げ『SkyStream 次世代IPTV』を

受信しました。メキシコは朝10時30分ですが、日本は15時間先に進んでいるので深夜1時30分です。

予算審議の模様を中継録画で放送していましたが、こちらは朝なので、モーニングショーを見ようと、

放送局名の右にあるEPGの文字をクリックして番組表を表示し、モーニングショーをクリックして

再生しました。

外国にいることを十分に感じて、一歩家の中に入ると、そこは日本でした。

日本のテレビを見ようということになり、ノートパソコンを立ち上げ『SkyStream 次世代IPTV』を

受信しました。メキシコは朝10時30分ですが、日本は15時間先に進んでいるので深夜1時30分です。

予算審議の模様を中継録画で放送していましたが、こちらは朝なので、モーニングショーを見ようと、

放送局名の右にあるEPGの文字をクリックして番組表を表示し、モーニングショーをクリックして

再生しました。

パソコンの画面と音声は、AppleTVを使って、テレビ受像機で同時に再現させることが

できます。つまり、テレビで放送を見ているのと同じなのです。多少画質が悪かったり、

インターネット回線の状況によって映像や音声が途切れることもありますが、十分に満足できる

ものです。時差はあっても、番組を見ていると、日本の朝そのものです。

パソコンの画面と音声は、AppleTVを使って、テレビ受像機で同時に再現させることが

できます。つまり、テレビで放送を見ているのと同じなのです。多少画質が悪かったり、

インターネット回線の状況によって映像や音声が途切れることもありますが、十分に満足できる

ものです。時差はあっても、番組を見ていると、日本の朝そのものです。

外務省の海外在留邦人数統計によると、平成28年(2016年)10月1日現在の集計で、日本の領土外に在留 する邦人の総数は、長期滞在者と永住者を合わせて133万8,477人となっています。

先述した”AbemaTV”や”TVer”は、民放による放送番組のインターネット配信ですが、海外に対しては制限がかかっています。 また、現在のところ、NHKはインターネットへの放送の同時配信が認められていません。 ですから、海外でリアルタイムで、またオンデマンドで日本のテレビ放送を配信している事業者が、 正式に日本の放送局に許可をとっているとは思えないのですが、十分なニーズがあるから事業が成り立っているのでしょう。

音声や映像番組を遠距離・海外に送り届けることが技術的に難しかった時代から、衛星中継や海底光ケーブル、 アナログからデジタル、そしてインターネット・・・という技術の進歩とともに、次第に距離や国境の垣根が 低くなってきました。もはや、音声や映像に国境のない時代になりました。技術の進歩を止めることはできません。 もう国内のことだけを考えて生きていける時代ではなくなっています。 日本の放送局にも、海外で生活する多くの日本人のことや、日本(特に日本のアニメ)に関心のある外国人 のことを考えてほしいと思いました。

ICT(情報通信技術)が発展したおかげで、日本から遠く離れた海外に居ても、家の中では日本にいるのと

変わりません。日本から持ってきたノートパソコンをWiFiに接続すれば、目に入るものは日本と同じです。

ノートパソコンから見たインターネットの世界は、日本から見ても、メキシコから見ても変わりません。

メールも、Skypeも、ウェブサーバーへの接続も、インターネットニュースも・・・。

日本から持ってきたiPadminiも同じです。ホーム画面上のアイコンをクリックすれば、日本と同じようにアプリが

起動したりHPを見ることができます。

ICT(情報通信技術)が発展したおかげで、日本から遠く離れた海外に居ても、家の中では日本にいるのと

変わりません。日本から持ってきたノートパソコンをWiFiに接続すれば、目に入るものは日本と同じです。

ノートパソコンから見たインターネットの世界は、日本から見ても、メキシコから見ても変わりません。

メールも、Skypeも、ウェブサーバーへの接続も、インターネットニュースも・・・。

日本から持ってきたiPadminiも同じです。ホーム画面上のアイコンをクリックすれば、日本と同じようにアプリが

起動したりHPを見ることができます。

ただし、海外への配信に制限をかけているサービスがあります。AbemaTVのアプリを起動すると、 ”Sorry... このサービスはお住まいの地域からはご利用になれません。”というメッセージが 表示されます。民放公式テレビポータル『TVer(ティーバー)』は、殆どの番組は、 再生しようとすると、 "This video is restricted from playing in your current geographic region" というメッセージが表示されて、見ることができません。

※) 本文中の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

参考)AbemaTV https://abema.tv/

参考)TVer https://tver.jp/

また、『日本の自宅にあるTVチューナーに接続してインターネットを経由して視聴できるアプリ』を クリックすると、『デジタルTVチューナーに接続しています』という表示のあと暫くして、 『<つながらない理由>自宅に設置したデジタルTVチューナーがインターネットに接続できていないか、設定が正しくありません。』 というメッセージが出ました。これは、日本の自宅を出るときに、電源を落としてきたためです。 残念! メキシコで日本の自宅のチューナーで受信したTVがどの様に見えるのか、確認できません。 こうしたことはありますが、基本的に日本国内もメキシコ国内も、何も変わりません。※) 本文中の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

参考)iPadで見るテレビ

広告

朝起きて、娘の運転する車に乗って、孫たちをアメリカンスクールに送りました。 学校の入り口にはガードマンが立って見張っています。スクールの子供たちや、 子供たちを送ってきた親たちは、ICカードをセキュリティーゲートにかざして入ります。 私と妻は、受付にパスポートを預け、Visitorカードを受け取り、それを管理者に見せてゲートを通ります。 学校の中に入ると、授業が始まる50分も前なのに、多くの子供たちが楽しそうに校庭で遊び、 そこに先生や送迎の親たちの姿がありました。同じ敷地内に、幼稚園から高校まである大きな学校です。 その風景は、まるでアメリカの映画を見ているようでした。 始業の合図の音が流れると、子供たちはそれぞれ楽しそうに教室に向かっていきました。

その帰りに、閑静な住宅街にあるカフェに立ち寄り、朝食を食べました。屋外のテーブルに席を取り、

Panduichというサンドイッチと、Capucinoを注文しました。テーブルには、Capucinoが先に届きました。

その帰りに、閑静な住宅街にあるカフェに立ち寄り、朝食を食べました。屋外のテーブルに席を取り、

Panduichというサンドイッチと、Capucinoを注文しました。テーブルには、Capucinoが先に届きました。

Panduichは、木の実が入った小麦色のパンに、サラミやレタスやチーズにサラダドレッシングを加えた具を

挟んだもので、厚みがあり食べ応えがありました。

簡単な朝食を終えると、閑静な住宅街を散歩しながら、車を止めた公園に向かいました。

道路幅が広く交通量も少ないので、路上駐車をしている車を多く見かけます。

途中、スーパーマーケットに立ち寄り、5Lのペットボトル入りの水を6本買って帰りました。

水道水を直接飲むことはできず、飲み水の確保は重要な仕事です。

値段は高くはありませんが、重いので持ち運びが大変です。

Panduichは、木の実が入った小麦色のパンに、サラミやレタスやチーズにサラダドレッシングを加えた具を

挟んだもので、厚みがあり食べ応えがありました。

簡単な朝食を終えると、閑静な住宅街を散歩しながら、車を止めた公園に向かいました。

道路幅が広く交通量も少ないので、路上駐車をしている車を多く見かけます。

途中、スーパーマーケットに立ち寄り、5Lのペットボトル入りの水を6本買って帰りました。

水道水を直接飲むことはできず、飲み水の確保は重要な仕事です。

値段は高くはありませんが、重いので持ち運びが大変です。

自宅の集合住宅にはセキュリティゲートがあります。以前は非接触のICカードをセンサーにかざしていたのですが、 今年3月に仕組みが変わり、RFIDと思われるセンサーを持っている車が近づくと、自動的にゲートが 開くようになったそうです。ICカードを取り出して、センサーにかざす必要がなくなっただけで、 随分便利になったものだと感じました。

外国にいることを十分に感じて、一歩家の中に入ると、そこは日本でした。

日本のテレビを見ようということになり、ノートパソコンを立ち上げ『SkyStream 次世代IPTV』を

受信しました。メキシコは朝10時30分ですが、日本は15時間先に進んでいるので深夜1時30分です。

予算審議の模様を中継録画で放送していましたが、こちらは朝なので、モーニングショーを見ようと、

放送局名の右にあるEPGの文字をクリックして番組表を表示し、モーニングショーをクリックして

再生しました。

外国にいることを十分に感じて、一歩家の中に入ると、そこは日本でした。

日本のテレビを見ようということになり、ノートパソコンを立ち上げ『SkyStream 次世代IPTV』を

受信しました。メキシコは朝10時30分ですが、日本は15時間先に進んでいるので深夜1時30分です。

予算審議の模様を中継録画で放送していましたが、こちらは朝なので、モーニングショーを見ようと、

放送局名の右にあるEPGの文字をクリックして番組表を表示し、モーニングショーをクリックして

再生しました。

パソコンの画面と音声は、AppleTVを使って、テレビ受像機で同時に再現させることが

できます。つまり、テレビで放送を見ているのと同じなのです。多少画質が悪かったり、

インターネット回線の状況によって映像や音声が途切れることもありますが、十分に満足できる

ものです。時差はあっても、番組を見ていると、日本の朝そのものです。

パソコンの画面と音声は、AppleTVを使って、テレビ受像機で同時に再現させることが

できます。つまり、テレビで放送を見ているのと同じなのです。多少画質が悪かったり、

インターネット回線の状況によって映像や音声が途切れることもありますが、十分に満足できる

ものです。時差はあっても、番組を見ていると、日本の朝そのものです。

※) 本文中の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

参考)SkyStream 次世代IPTV メキシコで見る日本のテレビ

外務省の海外在留邦人数統計によると、平成28年(2016年)10月1日現在の集計で、日本の領土外に在留 する邦人の総数は、長期滞在者と永住者を合わせて133万8,477人となっています。

※) 本文中の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

参考)海外在留邦人数調査統計 平成29年要約版のP13

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000043.html

先述した”AbemaTV”や”TVer”は、民放による放送番組のインターネット配信ですが、海外に対しては制限がかかっています。 また、現在のところ、NHKはインターネットへの放送の同時配信が認められていません。 ですから、海外でリアルタイムで、またオンデマンドで日本のテレビ放送を配信している事業者が、 正式に日本の放送局に許可をとっているとは思えないのですが、十分なニーズがあるから事業が成り立っているのでしょう。

音声や映像番組を遠距離・海外に送り届けることが技術的に難しかった時代から、衛星中継や海底光ケーブル、 アナログからデジタル、そしてインターネット・・・という技術の進歩とともに、次第に距離や国境の垣根が 低くなってきました。もはや、音声や映像に国境のない時代になりました。技術の進歩を止めることはできません。 もう国内のことだけを考えて生きていける時代ではなくなっています。 日本の放送局にも、海外で生活する多くの日本人のことや、日本(特に日本のアニメ)に関心のある外国人 のことを考えてほしいと思いました。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ