情報通信革命とコモディティー化

2018.05.08 岡田定晴

| アンダルシア・ワルツ(作曲:Amacha) |

60年も前から、家電製品やICTを駆使した製品を見たり接したりして きた私には、最近、コモディティー化の進展がとても速いと感じるようになりました。

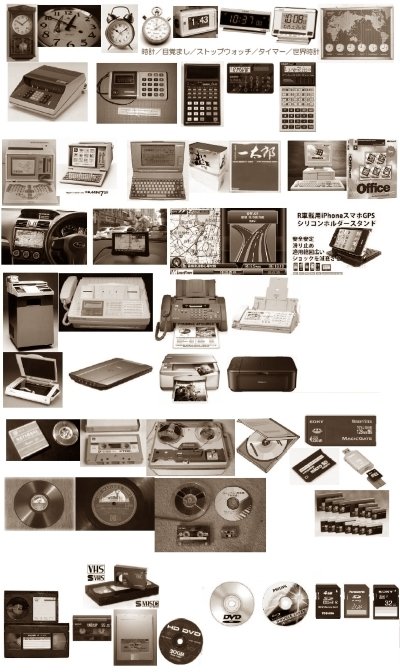

下に示す家電製品の写真は、左端が昭和30(西暦1955)年代で、右端が平成10年(西暦1998)代以降の 製品を年代順に並べたものです。昭和30年代と言えば、いまから60年以上も昔のこと、映画『三丁目の夕日』に描かれている 時代です。ラジオは真空管式でした。レコードはありましたが、電気を全く使わない 機械式の蓄音機が使われていました。テレビは、裕福な家庭にあり、見せてもらいに行くものでした。 真空管式ラジオや白黒テレビは、とても貴重なもので、お茶の間の中心にありました。 8mmカメラや映写機は、好きな人が趣味として持つもので、とても珍しいものでした。

トランジスターラジオは昭和30年代半ばから後半にかけて買えるようになり、

真空管式ラジオに置き換わっていきました。テープレコーダーは学校にはありましたが、

家庭で持てるようになったのは、昭和30年代末、東京オリンピックの頃でした。

カラーテレビも実現していましたが、地下鉄の商店街など街頭に置かれていました。

家庭に入ったのは昭和40年代半ば以降でした。電話のある家庭も珍しいものでしたが、

昭和30年代半ば以降に普及していきました。

高価であるため、裕福な家庭か、趣味で欲しいと思う人しか持てない時代は、

家電製品そのものが貴重で大切にされました。また、製品の修理ができる人はとても尊敬されました。

昭和50年代に入ると、家庭用のビデオデッキ、ビデオカメラ、CD、ウォークマンなどが

登場します。昭和30年代から50年代までの30年間は、製品のほとんどがアナログ回路や

回転機構が無ければ実現できない時代でした。今と違い、ゆっくりした時の流れの中で、

それまでに無かった画期的な製品が登場し、時間をかけて普及した時代だったと思います。

トランジスターラジオは昭和30年代半ばから後半にかけて買えるようになり、

真空管式ラジオに置き換わっていきました。テープレコーダーは学校にはありましたが、

家庭で持てるようになったのは、昭和30年代末、東京オリンピックの頃でした。

カラーテレビも実現していましたが、地下鉄の商店街など街頭に置かれていました。

家庭に入ったのは昭和40年代半ば以降でした。電話のある家庭も珍しいものでしたが、

昭和30年代半ば以降に普及していきました。

高価であるため、裕福な家庭か、趣味で欲しいと思う人しか持てない時代は、

家電製品そのものが貴重で大切にされました。また、製品の修理ができる人はとても尊敬されました。

昭和50年代に入ると、家庭用のビデオデッキ、ビデオカメラ、CD、ウォークマンなどが

登場します。昭和30年代から50年代までの30年間は、製品のほとんどがアナログ回路や

回転機構が無ければ実現できない時代でした。今と違い、ゆっくりした時の流れの中で、

それまでに無かった画期的な製品が登場し、時間をかけて普及した時代だったと思います。

時計や電卓、ワープロ、カーナビ、FAX、記録メディアなども左から右に、年代順に並べてみました。

昭和60(西暦1985)年代から平成(西暦1989)以降、マイクロプロセッサーが組み込まれている製品が

増え、平成10(西暦1998)年ころから、インターネットに関連する製品が増え、

その変化のスピードがアップしていきます。同時に、Made in China の製品が急速に目立つようになりました。

記録媒体も、カセットからCDやDVD、フロッピーディスクからハードディスクへ、

更にメモリーやクラウド上のストレージへと変わり、装置の回転機構も姿を消していきます。

平成(1989)になってSMSやインターネットの閲覧ができるフィーチャーフォンが普及したのち、

平成20(2010)年代にはタブレットPCやスマートフォンが普及しました。

常にインターネットに接続された昔のスーパーコンピューターを誰もが身に着ける時代が来たことで、様々なアプリ、サービスが

急速に普及して、世の中を変えています。

時計や電卓、ワープロ、カーナビ、FAX、記録メディアなども左から右に、年代順に並べてみました。

昭和60(西暦1985)年代から平成(西暦1989)以降、マイクロプロセッサーが組み込まれている製品が

増え、平成10(西暦1998)年ころから、インターネットに関連する製品が増え、

その変化のスピードがアップしていきます。同時に、Made in China の製品が急速に目立つようになりました。

記録媒体も、カセットからCDやDVD、フロッピーディスクからハードディスクへ、

更にメモリーやクラウド上のストレージへと変わり、装置の回転機構も姿を消していきます。

平成(1989)になってSMSやインターネットの閲覧ができるフィーチャーフォンが普及したのち、

平成20(2010)年代にはタブレットPCやスマートフォンが普及しました。

常にインターネットに接続された昔のスーパーコンピューターを誰もが身に着ける時代が来たことで、様々なアプリ、サービスが

急速に普及して、世の中を変えています。

広告

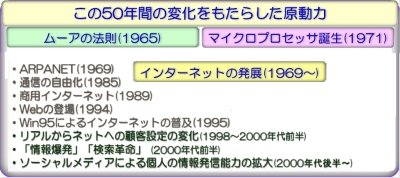

さて、家電製品やICTを駆使した製品のコモディティー化の原因は何だったのでしょうか。

私は、ムーアの法則(1965)、マイクロプロセッサの誕生(1971)、

インターネットの発展(1969、商用インターネット1989、Webの登場)であったと考えています。

さて、家電製品やICTを駆使した製品のコモディティー化の原因は何だったのでしょうか。

私は、ムーアの法則(1965)、マイクロプロセッサの誕生(1971)、

インターネットの発展(1969、商用インターネット1989、Webの登場)であったと考えています。

ムーアの法則は、アメリカのインテル社の創業者の一人であるゴードン・ムーアが 1965年に論文上に示した大規模集積回路の製造・生産における 長期傾向について論じた1つの指標、経験則に類する将来予測で、 集積回路上のトランジスタ数は、1.5年ごとに倍になるというもの。 集積度が指数関数的に向上し続け、機能あたりのコストが劇的に下がり続けています。

マイクロプロセッサは、コンピュータの演算機能を持つ半導体チップで、 それ以前の論理回路のように、ある機能を実現するためにハードウェア の設計から製造を行う必要をなくし、同一のハードウェアで、ソフトウェアを変更することで 様々な機能を実現できるようにしました。コストを下げて複雑な機能を実現させること ができるようになりました。また、マイクロプロセッサに限ったことではありませんが、 デジタル回路では、ひとたび実現すればそれを複製しても再現性があり、 アナログ回路のような熟練者による調整工程は不要という特長があり、 大幅な製造コストの低減が図れるようになりました。

インターネットは、共通のプロトコルで複数のコンピュータネットワークを相互接続した グローバルな情報通信網で、ウェブ技術によりハイパーテキストやアプリケーション、 メール、画像・映像・音声などの配信・受信が可能となりました。世界中の個人、企業、 公共機関、教育機関、政府などがつながっています。通信に関するコストが、劇的に低下しました。

こうした3つの大きな要因が相互に関連して指数関数的に発展したのが、 この50~60年であり、私たちはその『情報通信革命』の中で暮らしてきた のです。だから、この時代は、18世紀後半の産業革命による変化以上に 人類の生活が大きく変わった時代となるでしょう。 更に、新しい技術が現在の集積回路を置き換えてムーアの法則が ずっと長く維持されるのではないかと言われている今、 『情報通信革命の時代』『コモディティー化の時代』は、 平成の時代で終わるのではなく、まだまだ長期にわたって続くのでしょう。 私たちは、その変化に対応していく適応力を持たなくてはなりません。

メキシコに居る小学校2年生の孫が欲しいといった『メモリーカードケース』、単に見た目が格好良いと

思っただけなのでしょうが、SDメモリ2枚と、USB-SDの変換ができるメモリーカードリーダーライター

をセットにしてプレゼントしました。学校で作成した自分のコンテンツを、自宅で見て

修正しているくらいですから、メモリーカードも活用してくれると思ったのです。

気付いてみると、高度な技術の結晶が、いつの間にか、文房具になっていることにコモディティー化を感じました。

自分が孫と同じくらいの年齢であった昭和30年代半ばの状況を思い出すと、

孫の時代に情報通信技術がどのような変化を遂げるのか、コモディティー化の行きつく先の世界は

どうなるのか見てみたいと思うのです。

メキシコに居る小学校2年生の孫が欲しいといった『メモリーカードケース』、単に見た目が格好良いと

思っただけなのでしょうが、SDメモリ2枚と、USB-SDの変換ができるメモリーカードリーダーライター

をセットにしてプレゼントしました。学校で作成した自分のコンテンツを、自宅で見て

修正しているくらいですから、メモリーカードも活用してくれると思ったのです。

気付いてみると、高度な技術の結晶が、いつの間にか、文房具になっていることにコモディティー化を感じました。

自分が孫と同じくらいの年齢であった昭和30年代半ばの状況を思い出すと、

孫の時代に情報通信技術がどのような変化を遂げるのか、コモディティー化の行きつく先の世界は

どうなるのか見てみたいと思うのです。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ