今は昔、アナログからデジタルへの時代

2019.06.15 岡田定晴

| 夢の名残り(作曲:Amacha) |

この20年間は、放送分野でもアナログからデジタルへの移行がありました。 私の身の回りのデジタル化は、以下のように進みました。

まず冒頭の写真です。2000年12月にBSハイビジョン放送が始まりますが、 2002年のソルトレークシティの冬季オリンピックで、43インチプラズマハイビジョンテレビ(写真上)を購入しました。 このテレビは、表示部分の劣化で、2014年1月に、55インチ液晶テレビに買い替えています。寿命は約12年でした。

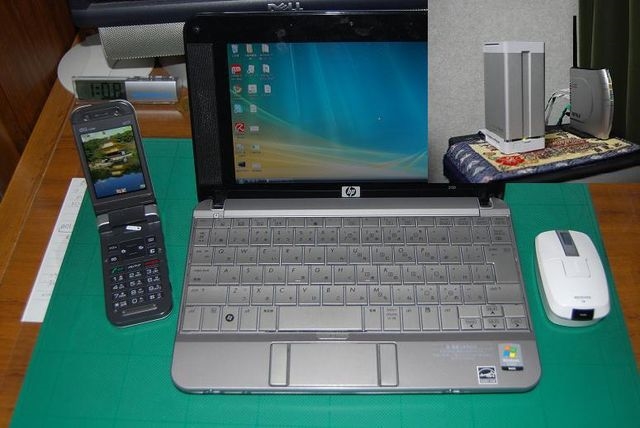

東京・大阪・名古屋のNHK3局と民放16社の地上デジタル放送開始(2003年12月1日)に伴い、 2005年の暮れにCATV事業者から地上デジタルチューナー【HDD録画機能付き】(写真右下)が 配布され、それまで使用していたアナログのチューナーは回収されました。

デジタル放送番組を録画するために、 2008年秋にBS・CATVと地上デジタルチューナー付きのBlurayレコーダー(写真左下)を導入しました。

ここまでの段階で、私の身の回りには、日常的に使用するアナログ機器はなくなりました。 敢えてアナログを探せば、AM・FMラジオや昔使ったラジカセくらいでしょうか。

広告

こうしたアナログからデジタルへの変化が起きていたころに、私が感じていたのは以下のようなものです。

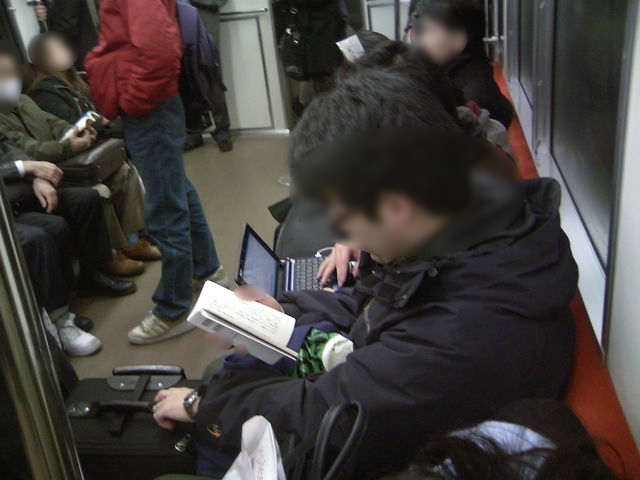

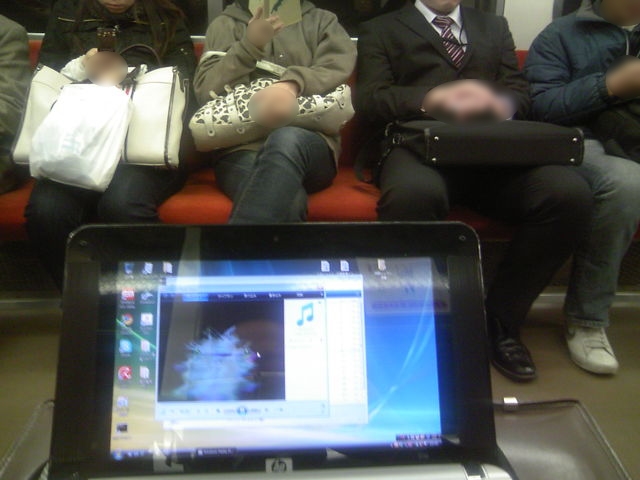

『これらの装置(冒頭の3枚の写真)を、仕事に趣味に役立つよう、自由自在に使いこなして初めて価値が生まれます。 ひとつの単純な装置ではなく、ネットワークでつながり、モバイルパソコンや携帯電話でいつでもどこでもつながり、 またデジタルデータとしてメモリーを媒体にしてつながる大規模な情報システムなのです。 若いころ、マイクロコンピューター、デジタル技術の発展は信じていたものの、生きている間にこれほどの変化があるとは、考えたことがありませんでした。』

『GooogleやG.ho.stのクラウドサービスやmixiといったインターネットの新しい世界とともに、この家の中の情報システムが十分に機能するように使いこなしたいものです。 最新の情報技術の成果を使える人と使えない人では、たとえば自動車を持ち運転できる人とできない人のような、大きな格差が生じるでしょう。 このような時代の流れを理解できずに、ただオロオロしている人もいます。』

『お互いに知らなかった人同士が、非常に良くコミュニケーションがとれる社会が実現しつつあります。 これからは、自ら情報を発信しなければ埋もれていく社会になりはしないかと思うのです。 ものを言うと角が立つので言わないほうが良いといった、古い日本的な美徳は、ある場面では有効でしょうが、 ネットワーク社会では、埋もれてしまうことになるのでしょう。私も、価値のある質の高い情報を発信できるようになりたいと思います。』

今となってはもう遠い昔のこととなってしまいましたが、アナログからデジタルへ移行した時代(2002~2009年、平成14~21年) を振り返ってみました。当時は、新しいデジタル機器がひとつひとつ登場するたびに時代の変化を感じ、 それなりの感動や心構えを持っていました。時代が過ぎ、今や冒頭の3枚の写真のデジタル機器は、スマホの中にほぼ集約され、 手のひらの中に世界中につながる大規模な情報システムを握ることとなったのです。 今、改めて『若いころ、マイクロコンピューター、デジタル技術の発展は信じていたものの、 生きている間にこれほどの変化があるとは、考えたことがありませんでした。』と思うのです。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ