Nintendo Switch 充電できない故障への対応

2019.08.25 岡田定晴

| 小さな夜の悲しみ(作曲:Amacha) |

夏休みに遊びに来ていた小学4年生の孫が、ご褒美に買ってもらったばかりの『Nintendo Switch』で毎日遊んでいましたが、 あるとき突然、充電が出来なくなってしまい、これを契機に、このゲーム機にかかわることになりました。

Nintendo Switchは、据置・携帯用で遊べるゲーム機です。 本体部には画面とバッテリーがあり、Joy-Conと結合して携帯機として利用できます。 また本体を、Nintendo Switchドック(モニター[TV]への接続端子・本体内蔵バッテリーへの充電機能)に 結合して、モニター[TV]と共に据え置き機としても遊ぶ事ができます。

2017年3月3日に、日本、アメリカ、カナダ、欧州、オーストラリア、香港で同時に発売され、 発売から3日間で日本国内の推定販売台数が約33万637台を記録したそうです。 また、2018年末に日本国内の累計販売台数が700万台を、世界の累計販売台数が3000万台を突破したそうです。

孫は、『自分のまわりでNintendo Switchを持っていない友達はいない。』と言います。 一年くらい前から、欲しい欲しいと言い続けてきました。 様々なバリエーションがありますが、価格は、凡そ3万円~4万円程度します。 高価なゲーム機が、なぜこんなに普及しているのか、不思議に思いました。

孫の親である自分の娘に訊いてみると、『父親がNintendo Switchで遊びたいと思っていて、親子で遊べるから。』とのことでした。 親も子も同じものが欲しくて一緒に遊べるなら、高価ではあるけれど、それなりの価値があるのだと思いました。

さて、一晩中充電状態にしておいても、全く電源が入らなくなってしまった『Nintendo Switch』と格闘することになりました。

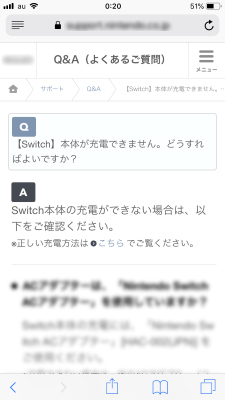

Nintendo Switchを使ったことが無いため、まず、充電できない状況について孫の説明を聞きました。 その説明は理解できましたが、『Joy-Con』や『ドック』など、スマホやタブレットでは見たことのない装置もあるので、 初めて接した自分にはよく分かりません。

今のゲーム機は、『スマホを持っていて必要な情報にアクセスできる能力がある人が使う』ということが前提になっているのか と思いました。そこに詳しく書いてある説明に従って、全てを確認しましたが問題は解決しません。

使い始めて一か月くらいなのに、充電が出来なくなってしまうという故障を経験したことがありません。 どのように努力しても充電ができない装置なんて聞いたことが無い、初期不良なのか・・・などと思いながら、 修理を依頼する以外に復旧の見通しは立ちません。

修理を依頼を完了するまでには、いくつかの困難が立ちはだかりました。

ゲーム機が収められていた外箱の一部に保証書が印刷されており、そこに販売店舗印の欄があるのですが、 通販で購入したもので印がありません。スマホで調べた結果、販売店の納品書を販売店舗印に代えることが出来るとわかりましたが、 納品書を処分してしまったようです。販売店に電話をして再発行してもらい、そのとき販売店から教えて貰った 修理依頼先に電話をしました。

広告

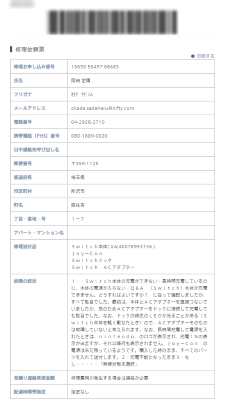

修理依頼先に何度電話をかけても、混雑していて繋がりません。我慢強く電話をして、やっと繋がりました。 担当者に、故障状況、購入年月、障害発生日などを説明し、連絡先のメールアドレスと本体の製造番号を伝えました。 『メールを送付するので、そこに書かれたオンライン修理受付で修理を申し込み、 ゲーム機と一緒に納品書を入れて送ってほしい。』と指示されました。

オンライン修理受付での作業が完了すると、修理を受け付けた旨と、修理品の送付についての指示が書かれたメールが送られてきました。

さて、ここまできてやっと故障したゲーム機をサービスセンターへ送る準備が整いました。

その3日後に、修理依頼品の受付が完了した旨と、修理見積に要する日数(予め修理代金が発生する場合には 連絡がほしい旨を修理依頼票に書いている)、修理に必要な日数などが書かれたメールを受けました。

その2日後に、USB端子が座屈しており、通常の抜き差しで破損することは無く、 保証が適用されない症状の規定に該当する旨の通知を受けました。 自分が扱っているならあり得ないことだけど、孫がやってしまったのか・・・と思って 即刻、オンライン修理システムから修理を依頼しました。

その2日後、代金引き換えの宅配便で送った旨と宅配便の伝票番号の連絡があり、 翌日、修理明細表と共に送付したゲーム機一式と、保証書代わりの納品書が送られてきました。 修理の依頼・発送から15日後の事でした。

Nintendo Switchのサービス体制については、申し分のない充分なものであると感じました。 しかし、いったん故障するとこれだけ面倒な手続きを行わなければならず、 ここに書いたことを誰でも簡単に対応できるとは思えません。多くの時間と忍耐が要求されます。 そうであれば、絶対にと言ってよいほど故障しない完ぺきな商品をつくり、 かつ、故障事例の多い弱点については、商品の箱を開けたときに、その注意書きが最初に目に入り、 ユーザーが注意して扱い、故障の発生を予防することを促すことが必要であろうと思います。 今回の故障は、子供にとっては普通に使用している状態で発生したものですから。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ