AMラジオは消滅か?~民放AM局のFMへの転換容認~

2019.09.07 岡田定晴

| 夢の名残り(作曲:Amacha) |

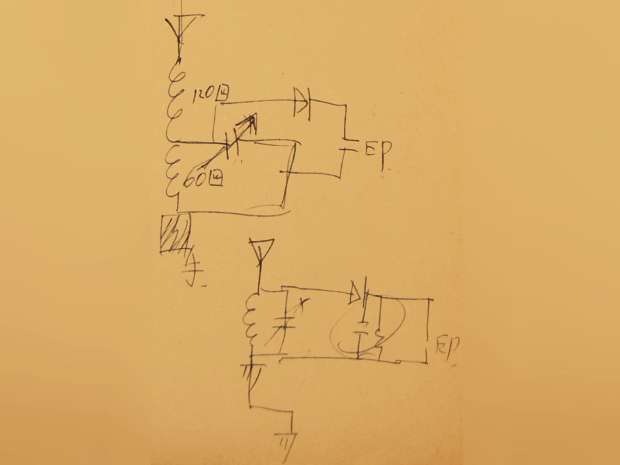

AM(amplitude modulation 振幅変調)のラジオ放送は、真空管やトランジスタなどの能動素子を使わなくても、電源を必要としない受動素子を組み合わせて電波のエネルギーだけで聴くことが出来ます。 その受動素子とは、アンテナコイルとポリヴァリコンとゲルマニウムダイオードとクリスタルイヤホン、それにアンテナ線(銅線)です。これだけなので、子供でも組み立てられます。 当時は、FM(frequency modulation 周波数変調)はまだ放送されていませんでしたが、FMではこのように簡単に音声を復調することはできません。

今思えば、私の住んでいた名古屋市瑞穂区は、当時のCBCの鳴海放送所から数Kmの距離にあり、電波の強い地域でした。 だから、立派なアンテナを付けなくても、銅線を少し伸ばしただけで、手作りの鉱石ラジオで簡単にCBCラジオを聴くことができました。 このCBC(中部日本放送)の鳴海放送所(愛知県愛知郡鳴海町伝治山[現名古屋市緑区鳴海町伝治山])は、 昭和26年(1951年)9月1日、日本初の民間放送局としてラジオの放送電波を発射し、 昭和53年(1978年)11月に三重県桑名郡長島町の長島ラジオ送信所の運用開始に伴い廃止されたようです。 私がラジオを手作りした中学時代(昭和40.4~43.3)には、鳴海から電波が出ていました。

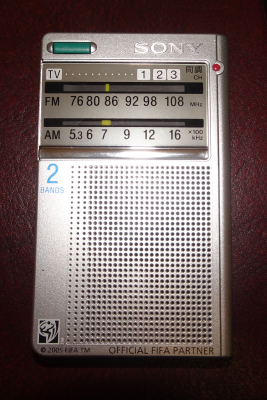

私が高校生のころには、ラジオの深夜放送が始まり、人気パーソナリティーが登場し、受験勉強しながらパーソナリティーの話や音楽を聴いたものです。 電池式のトランジスターラジオで聴いていました。 城達也のナレーションで始まるジェットストリームも、このころ始まり、未来を感じさせる斬新なオープニングに毎日聴き入っていました。 ラジオは、その後長い間、非常災害時の情報源として、また高齢者の深夜の情報源として、多くの人々に活用されてきました。

下記の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

ラジオ

広告

あの鉱石ラジオの落書きを書いてから53年、半世紀を過ぎた今では、ラジオを取り巻く状況が全く変わってしまいました。

災害時の補完放送としてAMの番組を「ワイドFM」と呼ばれる特定の周波数のFMでも流していますが、AM放送をやめてFMだけで放送することは認められていません。 民放連は2028年までの制度の見直しを求めていて、それが認められた場合、民放のAM放送の多くが終了するでしょう。 しかし、止めることにより国民が失うもの、国際的な権益、貴重な技術やノウハウ復活の困難性など、企業論理以外のことも重要でしょう。 なお、NHKはAM放送を継続するものと思われます。

ラジオを取り巻く環境が大きく変わったのは、様々な理由があると思います。 20世紀は、テレビ放送のチャンネルがVHFからUHFに、更に衛星放送や通信衛星に拡がり、 CATVも加わり、多チャンネル化したこと、更に21世紀になって インターネットが大きく成長を続けていることがあげられます。

昭和28年(1953年)2月1日にテレビ放送が始まるまでは、電波によるメディアはラジオしかありませんでしたが、 今やラジオは、数え切れないほどあるメディアの一つに過ぎなくなりました。 総務省の有識者会議が、希望するラジオ局にはAM放送をやめて運営コストが少ないFM放送に一本化することを認めるべきとする提言案をまとめたのは、 時代の流れを止めることはできないということなのでしょう。

AMラジオを巡る総務省や日本民間放送連合の動きを見て、 この半世紀の間に技術の進歩がもたらした生活環境の変化や、技術の進歩を止めることはできずそれがもたらす経済原理に逆らうこともできないのだということを感じました。

今後の半世紀もこれまで以上のスピードで変化していくのでしょうから、 メディアを担う人々には、常に将来の動向を見極め、最新の成果を採り入れ、 人々が必要とする良質なサービスを提供して欲しいと思います。 各々の利害関係から、互いに批判をしたり、国内の事しか考えていなければ、 日本は遠からず後進国の仲間入りをせざるを得なくなるでしょう。

また、今の子供たちにも、半世紀前のように手作りでAMラジオ放送が聴けることを体験して欲しい、 アナログの基本を理解し興味を持って欲しいと思うのです。それは、この半世紀で情報通信技術が如何に急速に 発展したのか、常に将来を見据えて行動していくことの重要性を理解して行動して欲しいからです。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ