昭和・平成・令和を生きるsolar電卓

2019.10.28 岡田定晴

| 時の残像(作曲:Amacha) |

その計算機は、当時、最新鋭のsolar電池と液晶表示による電池交換不要な『solar電卓』です。 縦112mm×横65mm×厚さ5mm、重量50gで、ちょうど手のひらに載る大きさです。

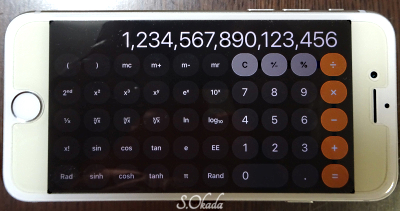

昨年の12月中旬からスマホを持つようになって、何か不便だと感じつつも、計算機はスマホのアプリを使っていました。

しかし、昔からずっと使ってきた『solar電卓』の方が何かと便利なので、再びこの計算機を使っています。 使い始めたのが昭和58年(1983年)ころですから、令和元年(2019年)で実に36年にもなります。 これ程の長期間に渡って、故障することも買い換えることもありませんでした。

新しいものが次々に生まれては消える、それが昭和の後半から平成の時代の家電・通信・情報機器の宿命でした。 その中でこれほど寿命の長い商品は、ほんとうに珍しく、他にはありません。

昭和30年代以降を振り返ってみると、 テレビは、ブラウン管式の白黒テレビからカラーテレビ・液晶テレビ・ハイビジョンテレビへ、 音声録音機は、オープンリール・カセット・ラジカセ・ウォークマン・CDラジカセ・ICレコーダーへ、 カメラや映写機やビデオデッキは、8mmフィルムカメラ&映写機・βMAX・VHS・SVHS・Hi8・Blu-ray・半導体メモリやHDDによるカメラやスマホのカメラアプリへ、 電話機は、黒電話・PHS・ポケベル・携帯電話・スマホへ、 コンピュータは、8bitのワンボード、PC8801やPC9801の8bitや16bitの国産コンピュータ、 日本語の障壁を破るDOS-Vコンピュータ、Windowsを搭載したWindowsマシン、Mac、ノートパソコン、タブレットPCへ。 そのほかの装置も、目まぐるしく大きく変遷しました。

この発展の原動力は、集積回路・マイクロプロセッサ・インターネットが発明され、その発展がずっと続いてきたことによるものでしょう。

下記の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

情報通信革命とコモディティー化

・電池交換の必要無し

・光があれば動作する

・軽くて持運びに便利

・%、平方根、記憶機能(M+、M-、RM、CM)がある

・テンキーの感触良好

・軽量である

・softのVerUPが無い

などの特徴がありました。

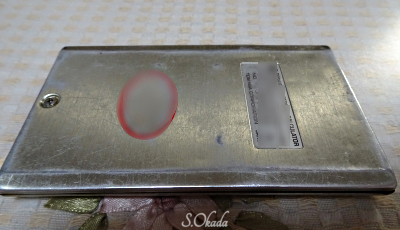

ただ、ケースの裏側を見ると、カバンの中の荷物に揉まれ、机の上から落ち、手から道路に落ち、 手のひらに擦られた歴史が残っていて、36年という重みを感じます。

広告

昭和58年(1983年)といえば、PC9801(1982年)やPC8801(1981年)が発売された時代ですから、 職場や家庭にコンピューターが入り始める、ほんとうに初期の時代でした。 これらのコンピュータは昔話として懐かしむものであって、今では実用には全く使い物にならなくなってしまいましたが、 その時代の『solar電卓』は、今でも十分に実用に耐えうるものなのです。

私の持っている『solar電卓』は、必要な目的のための『機能や性能』が十分であり、いつの時代も『究極のマシン』という感じがあり続けました。 電子機器でありながら、靴やカバンや財布、ベルトやメガネ、ソロバンのような存在でした。 まさに、昭和・平成・令和を生きる芸術品なのです。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ