ユニクロの会計システム

2020.1.13 岡田定晴

| 冬の日のエチュード(作曲:Amacha) |

新年早々、ICTの進歩を感じて驚いたことが3つありました。

最も驚いたのが、ユニクロの会計システムでした。

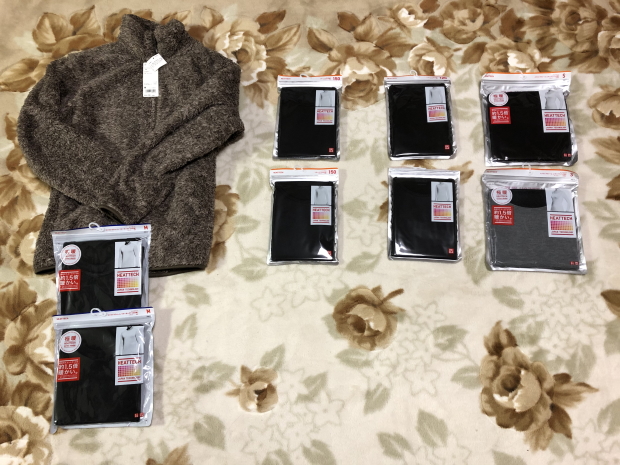

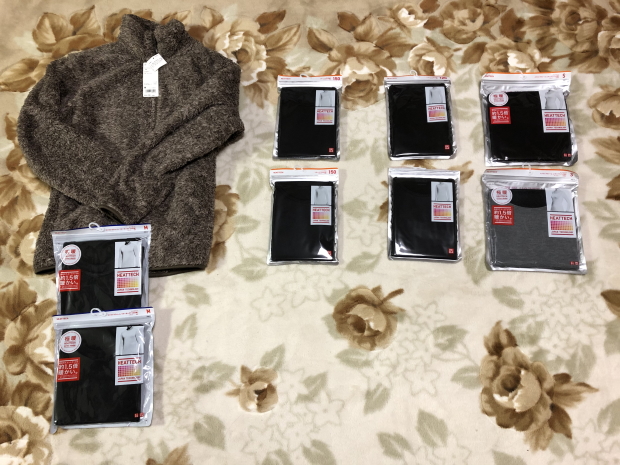

娘夫婦と孫たちが、気候の違う海外から帰ってくるので、

寒い冬をあたたかく過ごせるように、ユニクロにヒートテックの製品を買いに行きました。

これまでは、買い物が終わると会計の列に並んで立ち、4つか5つある会計カウンターが空くのを待っていました。

そして、順番が来ると空いたカウンターに行き、購入する商品を店員に渡して会計をしてもらい、

現金かカードで支払いをしていました。

これまでは、買い物が終わると会計の列に並んで立ち、4つか5つある会計カウンターが空くのを待っていました。

そして、順番が来ると空いたカウンターに行き、購入する商品を店員に渡して会計をしてもらい、

現金かカードで支払いをしていました。

たまたまかもしれませんが、今回は、待たずにセルフレジのような場所に案内されました。 『スグレジ』のように、商品をひとつづつ機械に読み込ませるのかと思っていました。

初めてなので、店員が指導してくれました。指定の場所に、買い物かごに入れたまま商品を置きました。

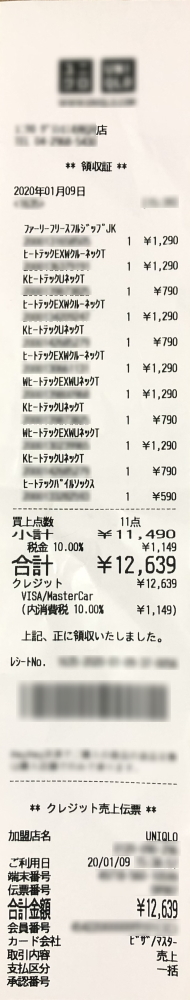

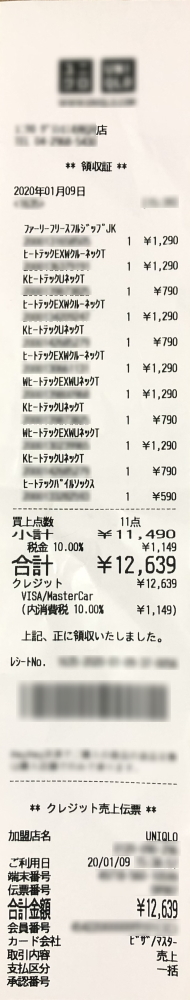

商品の数を確認してくださいと言われ、数えていると、商品の内容や合計金額が表示されました。

初めてなので、店員が指導してくれました。指定の場所に、買い物かごに入れたまま商品を置きました。

商品の数を確認してくださいと言われ、数えていると、商品の内容や合計金額が表示されました。

店員の指導に従って、支払いの処理をしました。すぐにレシートが出てきて、受け取りました。

店員の案内に従って、買い物かごとレシートを持ってテーブルに行き、テーブルの下にある袋を選んで買った商品を入れました。 これで完了です。あっという間に会計処理が終わってしまったことに、本当に驚きました。

リーダからの電波をエネルギー源として動作するパッシブタグは、電池を内蔵する必要がなく、 受信距離は短いが、安価で恒久的に作動することから、普及するものとされていました。

バーコードと比べて、

・読み取り機がタグを読める位置になくても良い

・一度にたくさんのタグの読み取りができる

・見えない位置にあっても読める

などのメリットはわかっていましたが、

・RFIDの価格が商品に比べて十分に低くなければいけない

・商品ごとに情報を書き込んで貼り付けなければならない

・大規模なデータベースとの連携

・タグ内に個人情報を含む場合、気づかずに読み取られる

などの課題を解決する必要がありました。

交通系のカードでは、既に長い間、実用的に使われてきました。 小売りの現場で実用化されるまでには、多くの課題がクリアされなければならなかったのでしょう。 10年前に、便利な世の中になると感じたことが、令和の今、やっと現実のものとなりました。

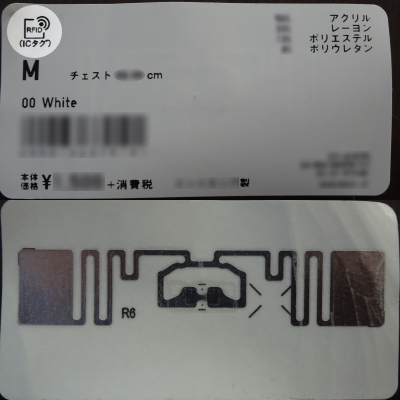

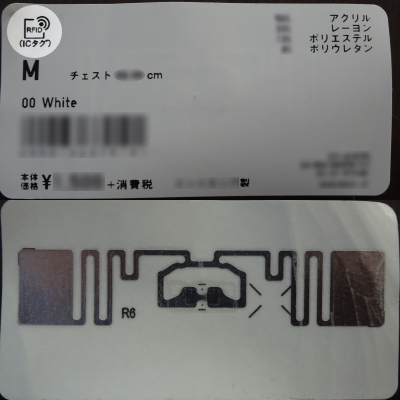

写真の左半分は、ヒートテックのシャツのパッケージに張られたICタグで、

写真の右半分は、そのタグを剥がして裏返して同じ位置に置いたものです。

外観も、触った感触も、これまでのタックシールと比べて全く違和感がありません。

写真の左半分は、ヒートテックのシャツのパッケージに張られたICタグで、

写真の右半分は、そのタグを剥がして裏返して同じ位置に置いたものです。

外観も、触った感触も、これまでのタックシールと比べて全く違和感がありません。

ICタグを拡大した写真です。上半分が表面、下半分がその裏面で粘着性の糊のついたRFIDです。

ICタグを拡大した写真です。上半分が表面、下半分がその裏面で粘着性の糊のついたRFIDです。

ちょうど中央に、白い部分が薄っすらとグレーになった長方形の部分が見えます。

この部分が少しだけ厚みがあり、恐らく集積回路が入っているものと思われます。

RFIDが小売りの現場で実用化され、購入した商品の詳細や金額が一瞬にしてわかるのは、 顧客にとっては大幅な時間の節約ができ、有難いことです。業者から見れば、顧客サービスが図れ、流通や商品管理、盗難防止などにも大きなメリットがあるものと思われます。

どのようにしてタグにデータを入れて商品に貼り付けているのか、どのように商品の管理に活用しているのか、 どのように防犯に活用しているのか、この大がかりな仕組みを今後どのように発展させていくのか、 一顧客として大いに関心があります。

最近、スーパーマーケットの『スグレジ』の台数が増え、従来のレジが1~2か所になってしまったことに驚いていましたが、 新年早々、ユニクロの会計システムに接して、時代が大きく変わったことを感じました。

あっという間に会計が完了

たまたまかもしれませんが、今回は、待たずにセルフレジのような場所に案内されました。 『スグレジ』のように、商品をひとつづつ機械に読み込ませるのかと思っていました。

下記の画面遷移先からブログ本文に戻るときは、ご使用中のブラウザの「 ← 」等、「戻る」の機能をクリックして下さい。

スグレジ

店員の指導に従って、支払いの処理をしました。すぐにレシートが出てきて、受け取りました。

店員の案内に従って、買い物かごとレシートを持ってテーブルに行き、テーブルの下にある袋を選んで買った商品を入れました。 これで完了です。あっという間に会計処理が終わってしまったことに、本当に驚きました。

実用化されるまでに10年かかった

情報を埋め込んだRFID(radio frequency identifier)を商品に貼り付け、 電磁波を用いた近距離の無線通信で一挙に情報を読み取るという技術は、もう10年以上も前からありました。リーダからの電波をエネルギー源として動作するパッシブタグは、電池を内蔵する必要がなく、 受信距離は短いが、安価で恒久的に作動することから、普及するものとされていました。

バーコードと比べて、

・読み取り機がタグを読める位置になくても良い

・一度にたくさんのタグの読み取りができる

・見えない位置にあっても読める

などのメリットはわかっていましたが、

・RFIDの価格が商品に比べて十分に低くなければいけない

・商品ごとに情報を書き込んで貼り付けなければならない

・大規模なデータベースとの連携

・タグ内に個人情報を含む場合、気づかずに読み取られる

などの課題を解決する必要がありました。

交通系のカードでは、既に長い間、実用的に使われてきました。 小売りの現場で実用化されるまでには、多くの課題がクリアされなければならなかったのでしょう。 10年前に、便利な世の中になると感じたことが、令和の今、やっと現実のものとなりました。

ちょうど中央に、白い部分が薄っすらとグレーになった長方形の部分が見えます。

この部分が少しだけ厚みがあり、恐らく集積回路が入っているものと思われます。

RFIDが小売りの現場で実用化され、購入した商品の詳細や金額が一瞬にしてわかるのは、 顧客にとっては大幅な時間の節約ができ、有難いことです。業者から見れば、顧客サービスが図れ、流通や商品管理、盗難防止などにも大きなメリットがあるものと思われます。

どのようにしてタグにデータを入れて商品に貼り付けているのか、どのように商品の管理に活用しているのか、 どのように防犯に活用しているのか、この大がかりな仕組みを今後どのように発展させていくのか、 一顧客として大いに関心があります。

最近、スーパーマーケットの『スグレジ』の台数が増え、従来のレジが1~2か所になってしまったことに驚いていましたが、 新年早々、ユニクロの会計システムに接して、時代が大きく変わったことを感じました。

平成の徒然草ICT版

平成の徒然草ICT版 これまでのブログ

これまでのブログ